La responsabilité civile constitue un pilier fondamental de notre système juridique, établissant les conditions dans lesquelles une personne doit réparer les dommages causés à autrui. Ce mécanisme, à la fois protecteur et contraignant, se trouve encadré par diverses limites légales tout en étant soutenu par des dispositifs assurantiels sophistiqués. Dans un contexte où les contentieux se multiplient et où les montants d’indemnisation atteignent parfois des sommets, comprendre l’articulation entre les fondements juridiques de la responsabilité civile et les solutions assurantielles devient primordial pour les professionnels comme pour les particuliers. Cette analyse approfondie propose d’examiner les contours actuels de ce domaine en perpétuelle évolution.

Les fondements juridiques de la responsabilité civile en droit français

La responsabilité civile s’inscrit dans un cadre légal précis, principalement défini par le Code civil français. L’article 1240 (ancien article 1382) pose le principe général selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette disposition fondatrice établit la responsabilité pour faute, exigeant la démonstration d’un comportement fautif.

Parallèlement, l’article 1241 (ancien article 1383) étend cette responsabilité aux dommages causés non seulement par un fait volontaire, mais aussi par négligence ou imprudence. Ce principe a été complété par divers régimes de responsabilité sans faute, comme la responsabilité du fait des choses (article 1242) ou la responsabilité du fait d’autrui.

La trilogie classique des conditions de la responsabilité civile

Pour engager la responsabilité civile d’une personne, trois éléments doivent traditionnellement être réunis :

- Un fait générateur (faute ou fait causal selon le régime applicable)

- Un dommage réparable

- Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

La jurisprudence a considérablement contribué à l’évolution de ces notions. Par exemple, l’arrêt Teffaine de la Cour de cassation en 1896 a consacré la responsabilité du fait des choses, tandis que l’arrêt Jand’heur de 1930 a établi une présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose.

La réforme du droit des obligations de 2016 a modernisé ces dispositions tout en conservant leurs principes fondamentaux. Elle a notamment clarifié la distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle, tout en maintenant leur coexistence dans notre système juridique.

Les tribunaux français ont progressivement élargi le champ d’application de la responsabilité civile, notamment en matière de préjudice moral ou de perte de chance. Cette extension traduit une volonté sociale d’assurer une meilleure indemnisation des victimes, tout en soulevant des questions quant aux limites de ce système.

En pratique, ces fondements juridiques s’appliquent à des domaines très variés : accidents de la circulation, responsabilité médicale, responsabilité du fait des produits défectueux, ou encore responsabilité environnementale. Chacun de ces domaines présente des spécificités qui ont conduit le législateur ou le juge à adapter les règles générales de la responsabilité civile.

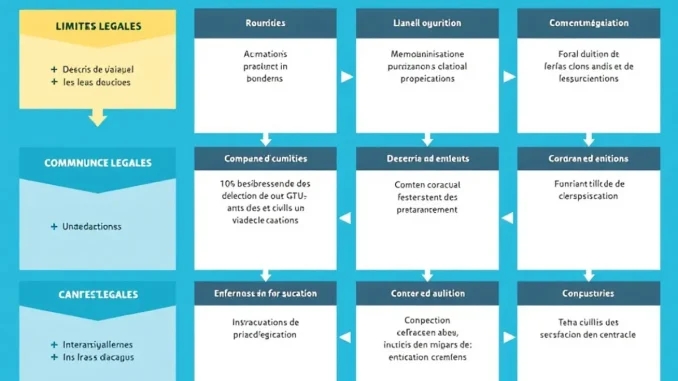

Les limites légales à la responsabilité civile

Si le principe de réparation intégrale du préjudice constitue la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile en France, plusieurs mécanismes juridiques en limitent la portée. Ces limites s’avèrent nécessaires pour équilibrer les intérêts des victimes et ceux des responsables potentiels.

Les causes d’exonération

La force majeure représente la cause d’exonération la plus connue. Caractérisée par son imprévisibilité, son irrésistibilité et son extériorité (bien que ce dernier critère ait été assoupli par la jurisprudence récente), elle permet au défendeur d’échapper à sa responsabilité en démontrant que le dommage résulte d’un événement qu’il ne pouvait ni prévoir ni empêcher.

Le fait d’un tiers peut également constituer une cause d’exonération totale ou partielle lorsqu’il présente les caractères de la force majeure ou qu’il rompt le lien de causalité entre le fait du défendeur et le dommage.

La faute de la victime peut réduire voire supprimer son droit à indemnisation. Les tribunaux apprécient souverainement dans quelle mesure cette faute a contribué à la réalisation du dommage pour moduler l’indemnisation en conséquence.

Les plafonds légaux d’indemnisation

Dans certains domaines spécifiques, le législateur a instauré des plafonds d’indemnisation qui limitent la responsabilité financière des acteurs économiques :

- En matière de transport aérien, la Convention de Montréal fixe des plafonds d’indemnisation pour les dommages corporels et matériels

- Dans le domaine nucléaire, la Convention de Paris plafonne la responsabilité des exploitants

- Pour le transport maritime, plusieurs conventions internationales limitent la responsabilité des armateurs

Ces plafonds visent à rendre certaines activités économiquement viables tout en garantissant un niveau minimal d’indemnisation aux victimes potentielles.

La prescription constitue également une limite temporelle importante à l’action en responsabilité civile. Le délai de droit commun est de cinq ans à compter de la connaissance du dommage ou de sa manifestation, selon l’article 2224 du Code civil. Des délais spécifiques existent dans certains domaines, comme la responsabilité médicale ou la responsabilité des constructeurs.

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats représentent un autre mécanisme de limitation. Leur validité est toutefois strictement encadrée : elles ne peuvent concerner la responsabilité pour faute lourde ou dolosive, ni s’appliquer en cas d’atteinte à l’intégrité physique. La loi Hamon et le Code de la consommation interdisent par ailleurs ces clauses dans les contrats conclus avec des consommateurs.

Le rôle central de l’assurance de responsabilité civile

L’assurance de responsabilité civile joue un rôle fondamental dans notre système juridique en permettant de concilier deux impératifs apparemment contradictoires : garantir l’indemnisation effective des victimes tout en évitant que les responsables potentiels ne supportent seuls des charges financières potentiellement écrasantes.

Les contrats d’assurance de responsabilité civile se caractérisent par leur grande diversité, adaptée aux différents profils de risques :

- La responsabilité civile vie privée, généralement incluse dans les contrats multirisques habitation

- La responsabilité civile professionnelle, obligatoire pour certaines professions (médecins, avocats, agents immobiliers…)

- La responsabilité civile des entreprises, couvrant les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’activité

- La responsabilité civile des mandataires sociaux, protégeant les dirigeants contre les conséquences de leurs fautes de gestion

Le législateur a rendu obligatoire la souscription d’une assurance de responsabilité civile dans plusieurs domaines où les risques de dommages graves sont particulièrement élevés. C’est notamment le cas pour :

La responsabilité civile automobile (loi du 27 février 1958), qui garantit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, indépendamment de la solvabilité du conducteur responsable.

La responsabilité civile décennale des constructeurs, qui protège les maîtres d’ouvrage contre les vices affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant dix ans après la réception.

Le mécanisme assurantiel repose sur la mutualisation des risques, permettant de répartir le coût des sinistres sur l’ensemble des assurés. Cette technique actuarielle permet de transformer un risque individuel potentiellement catastrophique en une charge financière prévisible et supportable.

Les compagnies d’assurance jouent un rôle actif dans la gestion des sinistres, depuis leur déclaration jusqu’au règlement final. Elles disposent généralement d’un mandat pour négocier avec les victimes, et peuvent proposer des transactions amiables permettant d’éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses.

La relation triangulaire entre l’assuré responsable, la victime et l’assureur est encadrée par le Code des assurances, qui prévoit notamment un droit d’action directe de la victime contre l’assureur (article L.124-3). Ce droit constitue une garantie fondamentale pour les victimes, qui ne sont pas tributaires de la diligence de l’assuré pour obtenir réparation.

Les défis contemporains et évolutions jurisprudentielles

Le droit de la responsabilité civile fait face à des transformations profondes, confronté à l’émergence de nouveaux risques et aux évolutions sociales qui modifient notre perception du dommage et de sa réparation.

L’un des phénomènes majeurs concerne l’expansion continue du préjudice indemnisable. La jurisprudence a progressivement reconnu de nouvelles catégories de préjudices, comme le préjudice d’anxiété pour les personnes exposées à l’amiante (arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010), le préjudice d’impréparation en matière médicale, ou encore le préjudice écologique pur (consacré par la loi du 8 août 2016).

La question de la réparation des dommages de masse pose des défis particuliers à notre système juridique. Qu’il s’agisse de catastrophes industrielles comme l’explosion de l’usine AZF, de scandales sanitaires comme l’affaire du Mediator, ou de pollutions environnementales, ces événements génèrent des contentieux sériels qui mettent à l’épreuve les capacités de notre système judiciaire.

L’émergence des risques technologiques

Les nouvelles technologies soulèvent des questions inédites en matière de responsabilité. L’intelligence artificielle, par exemple, pose la question de l’imputation de la responsabilité lorsqu’un système autonome cause un dommage. Faut-il responsabiliser le concepteur, l’utilisateur, ou créer un régime spécifique pour ces technologies ?

La cybersécurité constitue un autre domaine où les règles traditionnelles de la responsabilité civile sont mises à l’épreuve. Les fuites de données personnelles ou les attaques informatiques peuvent causer des préjudices considérables, mais l’identification des responsables et l’évaluation des dommages s’avèrent souvent complexes.

Face à ces défis, le marché de l’assurance développe de nouvelles solutions. Les polices cyber-risques se multiplient pour couvrir les conséquences des incidents informatiques, tandis que les assurances environnementales s’adaptent aux exigences croissantes en matière de protection de l’environnement.

L’internationalisation des échanges et la complexification des chaînes de production soulèvent également des questions de responsabilité transfrontalière. La recherche de responsables solvables conduit parfois à mettre en cause des sociétés mères pour les agissements de leurs filiales, comme l’illustre la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères adoptée en 2017.

Enfin, la fonction préventive de la responsabilité civile tend à se renforcer. Au-delà de la simple réparation des dommages déjà survenus, le droit de la responsabilité civile cherche désormais à prévenir la survenance de dommages futurs, notamment à travers des mécanismes comme l’action préventive ou la reconnaissance du préjudice d’exposition à un risque.

Stratégies pratiques pour une gestion optimale des risques de responsabilité

Face à l’extension constante du champ de la responsabilité civile et à l’augmentation des montants d’indemnisation, adopter une approche proactive de gestion des risques devient indispensable, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

L’audit préalable des risques

La première étape d’une démarche efficace consiste à identifier et évaluer précisément les risques auxquels on est exposé. Pour une entreprise, cela implique d’analyser l’ensemble de ses activités, produits et services sous l’angle de la responsabilité civile. Cette cartographie des risques doit être régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions de l’activité et du cadre juridique.

Les particuliers doivent également s’interroger sur leurs expositions spécifiques : possession d’animaux, pratique d’activités à risque, accueil régulier de tiers à domicile, etc. Cette réflexion permet d’adapter la couverture d’assurance aux besoins réels.

L’optimisation de la couverture assurantielle

Le choix d’une assurance adaptée constitue un élément central de la gestion des risques. Il convient de porter une attention particulière à plusieurs aspects :

- L’étendue des garanties (nature des dommages couverts, exclusions, limites territoriales)

- Les plafonds de garantie, qui doivent être proportionnés aux risques encourus

- Les franchises, qui peuvent être modulées en fonction de la sinistralité passée

- La durée de la garantie, particulièrement importante pour les risques de développement

Pour les risques les plus importants, le recours à des courtiers spécialisés peut s’avérer judicieux. Ces professionnels possèdent une expertise qui leur permet d’identifier les couvertures les plus adaptées et de négocier des conditions favorables auprès des assureurs.

La technique du fronting peut être envisagée par les grandes entreprises : elle consiste à souscrire une assurance auprès d’une compagnie qui rétrocède ensuite tout ou partie du risque à une captive d’assurance, filiale créée spécifiquement pour gérer les risques du groupe.

Les mesures préventives et l’organisation interne

Au-delà de l’assurance, la prévention des sinistres reste le moyen le plus efficace de limiter sa responsabilité. Pour les entreprises, cela passe par :

La mise en place de procédures qualité rigoureuses, particulièrement importantes pour les fabricants soumis à la responsabilité du fait des produits défectueux.

La formation continue des collaborateurs aux bonnes pratiques et aux évolutions réglementaires dans leur domaine d’activité.

L’élaboration de contrats soigneusement rédigés, précisant clairement les obligations de chacune des parties et incluant, lorsque c’est possible, des clauses limitatives de responsabilité valides.

Pour les professionnels libéraux, la tenue d’une documentation rigoureuse sur les prestations fournies et le respect scrupuleux de leur devoir d’information et de conseil peuvent constituer des éléments déterminants en cas de mise en cause de leur responsabilité.

En cas de survenance d’un sinistre, une gestion proactive s’impose : déclaration rapide à l’assureur, préservation des preuves, mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires pour limiter l’aggravation du dommage. Cette réactivité peut considérablement réduire l’impact financier final.

Enfin, une veille juridique et jurisprudentielle régulière permet d’anticiper les évolutions du droit de la responsabilité civile et d’adapter en conséquence sa politique de gestion des risques. Cette vigilance est particulièrement nécessaire dans les secteurs fortement réglementés ou exposés à des contentieux fréquents.

Perspectives d’avenir : vers un nouveau paradigme de la responsabilité

L’évolution du droit de la responsabilité civile s’inscrit dans un mouvement de fond qui pourrait aboutir, à terme, à une transformation profonde de ses fondements et de ses modalités d’application.

Le projet de réforme de la responsabilité civile, préparé par la Chancellerie depuis plusieurs années, témoigne de cette volonté de modernisation. S’il aboutit, ce texte pourrait consacrer plusieurs évolutions significatives : codification de la jurisprudence sur la responsabilité du fait des choses, clarification des rapports entre responsabilité contractuelle et délictuelle, ou encore reconnaissance explicite de l’action préventive.

L’une des tendances lourdes concerne la socialisation croissante de la réparation des dommages. Face à certains risques majeurs ou à des dommages de masse, les mécanismes traditionnels de la responsabilité individuelle montrent leurs limites. Des dispositifs de solidarité nationale se développent pour garantir l’indemnisation des victimes indépendamment de l’identification d’un responsable solvable.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux illustrent cette tendance. Ces organismes assurent une indemnisation rapide des victimes, quitte à exercer ensuite des recours contre les responsables éventuels.

L’influence du droit européen et international continuera probablement à s’accentuer dans les années à venir. Les initiatives de la Commission européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ou de responsabilité environnementale témoignent de cette dynamique d’harmonisation.

L’impact des nouvelles technologies

Les avancées technologiques modifieront inévitablement notre approche de la responsabilité civile. L’intelligence artificielle, la robotique ou les biotechnologies soulèvent des questions inédites qui appelleront probablement des réponses juridiques innovantes.

Le Parlement européen a d’ailleurs adopté en 2017 une résolution appelant à la création d’un statut juridique spécifique pour les robots, incluant des règles de responsabilité adaptées à leur degré d’autonomie.

Les objets connectés et la collecte massive de données qu’ils permettent pourraient également transformer l’approche assurantielle. La tarification comportementale, déjà expérimentée en assurance automobile avec les boîtiers télématiques, pourrait s’étendre à d’autres domaines, permettant une personnalisation accrue des contrats d’assurance.

L’émergence de l’économie collaborative et des plateformes numériques brouille les frontières traditionnelles entre professionnels et particuliers, remettant en question les distinctions classiques du droit de la responsabilité civile. La qualification juridique de ces nouveaux acteurs et la détermination de leurs obligations restent en construction.

Enfin, les préoccupations environnementales croissantes pourraient conduire à un renforcement significatif de la responsabilité environnementale. Le principe du « pollueur-payeur » tend à s’imposer comme un standard international, tandis que la reconnaissance du préjudice écologique pur ouvre la voie à des actions en responsabilité déconnectées de tout préjudice personnel.

Ces évolutions dessinent les contours d’un droit de la responsabilité civile en profonde mutation, oscillant entre personnalisation accrue et socialisation des risques, entre approche préventive et logique réparatrice, entre responsabilité individuelle et solidarité collective. Dans ce paysage complexe, la maîtrise des mécanismes juridiques et assurantiels devient un enjeu stratégique majeur pour tous les acteurs économiques.